文化墻墻繪——讓空間會說話的藝術

在鋼筋水泥構筑的現代都市中,一面面單調的白墻正悄然蛻變為會呼吸的文化載體。文化墻墻繪,這一融合了藝術創作與空間美學的創新形式,正在重新定義公共空間的價值。從社區街道到校園禮堂,從企業展廳到商業綜合體,文化墻以視覺語言講述著城市的故事,傳遞著群體的精神內核。

一、文化墻:空間的精神圖騰

文化墻的本質是空間與文化的對話。當傳統標語式宣傳退場,取而代之的是通過色彩、線條與構圖構建的沉浸式場景。例如,某老舊社區改造中,設計師以"時光長廊"為主題,將三代人的生活場景以水墨風格呈現于墻面:孩童跳皮筋的靈動、鄰里下棋的閑適、老人納涼的愜意……這些畫面不僅美化了環境,更喚醒了居民的集體記憶,讓社區從"居住場所"升華為"精神家園"。

二、場景化設計的無限可能

文化墻的魅力在于其場景適配性。校園墻繪中,科學家肖像與公式元素構成"知識森林",激發學生的探索欲;企業墻繪則通過抽象幾何與品牌色系的碰撞,塑造專業而不失活力的辦公氛圍;在鄉村振興項目中,農耕文化圖騰與現代設計語言結合,讓傳統技藝煥發新生。這種"一墻一策"的定制化服務,使文化墻成為解決空間同質化問題的有效方案。

三、技術賦能下的藝術進化

現代科技為文化墻創作帶來性突破。3D立體繪畫技術讓平面墻產生空間錯位感,AR互動墻繪通過手機掃描即可呈現動態故事,環保型顏料確保十年不褪色。某科技園區采用溫變顏料繪制"未來之城",當氣溫超過30℃時,墻面會顯現隱藏的航天元素,這種參與式體驗極大提升了空間趣味性。

四、社會價值的深層傳遞

文化墻的社會效益遠超視覺層面。在深圳某城中村改造項目中,藝術家邀請居民共同創作"家園夢想"墻繪,外來務工者畫下故鄉山水,本地老人描繪傳統節慶,不同群體通過藝術創作實現情感聯結。這種參與式創作模式,使文化墻成為化解社會隔閡的柔性媒介。

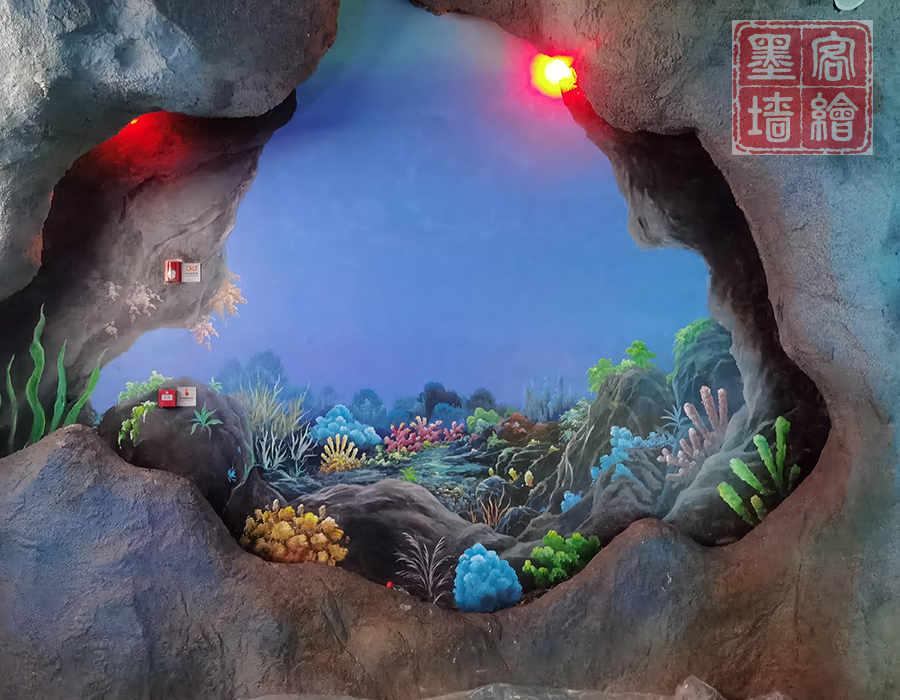

五、可持續的美學實踐

相較于傳統裝飾材料,墻繪具有零污染、可更新的優勢。某環保組織通過繪制"海洋生態"主題墻,用漸變藍色表現塑料污染對海洋生物的影響,配合二維碼鏈接至科普頁面,將藝術裝置轉化為公共教育課堂。這種"美學+功能"的復合價值,正是文化墻受到、企業青睞的原因。

當文化墻成為城市更新的標配,它所承載的不僅是藝術表達,更是一種社會治理的創新思維。從美化環境到凝聚共識,從傳遞信息到激發創造,這場發生在墻面上的藝術,正在重塑我們對公共空間的想象。

復制成功

×

瀏覽器自帶分享功能也很好用哦~

瀏覽器自帶分享功能也很好用哦~

瀏覽器自帶分享功能也很好用哦~

瀏覽器自帶分享功能也很好用哦~